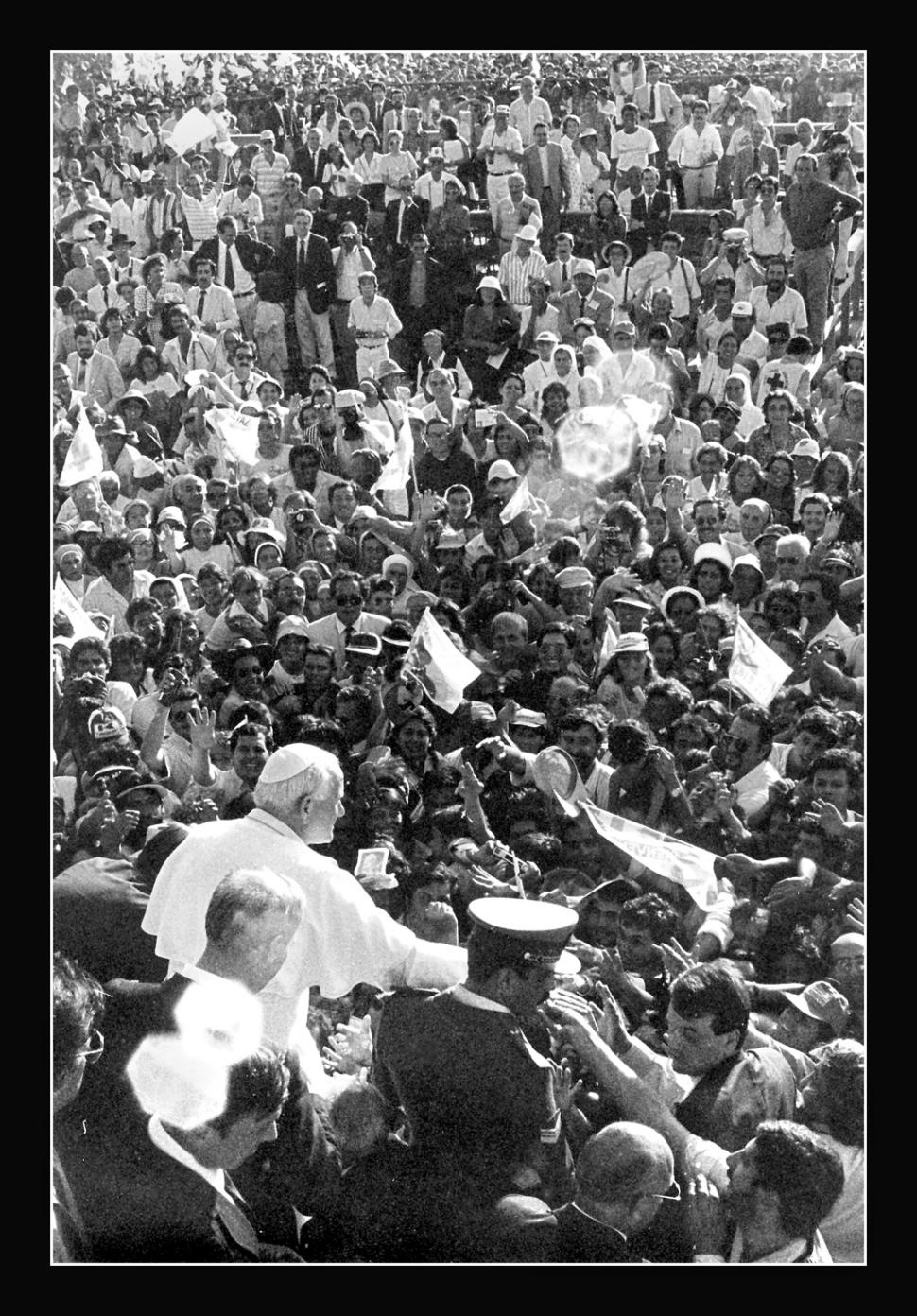

Un 8 de abril de 1987 el Papa Juan Pablo II visitaba nuestra querida provincia.

Fue la primera vez que un Papa visitaba Tucuman, 80000 personas fueron a recibirlo en el aeropuerto , gente que aguanto uno de esos días tucumanos de 40 grados, gente que se fue congregando desde el dia anterior . Muchos empezaron a descomponerse por el calor y aparecieron los bomberos con sus mangueras a mojarlos a todos, fueron recibidos con aplausos.

Alas 16:30 llego el Tango 02 trayéndonos al Para Viajero.

Su homilia fue:

“Los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros” (Rm 8, 18).

Con estas palabras, invitaba San Pablo a los cristianos de Roma a que levantaran su mirada por encima de las difíciles circunstancias que entonces estaban atravesando, y percibieran la insondable grandeza de nuestra filiación divina, que está presente en nosotros, aunque no se haya manifestado todavía en su plenitud (cf. 1Jn 3, 2). Es un bien de tal inmensidad, que la creación entera “gime y sufre ” anhelando participar en “la gloriosa libertad de los hijos de Dios”, aquella “que se ha de manifestar en nosotros” (Rm 8, 18. 21-22). En pos de esos derroteros inspirados por el Apóstol, el Sucesor de Pedro ha venido a la tierra tucumana, para alabar con vosotros la misericordia de Dios Padre que ha querido “llamarnos hijos de Dios, y que lo seamos” (1Jn 3, 1).

Lo hacemos aquí, en esta ciudad de San Miguel de Tucumán, a la que llamáis Cuna de la Independencia, por haber iniciado aquí vuestro camino en la historia como nación independiente. Desde entonces, los habitantes del Norte argentino os sentís especialmente vinculados a este lugar; y habéis cultivado un marcado amor a vuestra patria, sintiendo además la responsabilidad de custodiar la libertad y la tradición cultural de la Argentina. En el cristiano esos nobles sentimientos se enraízan en el don de la filiación divina, y allí encuentran también su fundamento, su sentido y su medida. Muy apropiado es, por tanto, que nos reunamos aquí para agradecer a Dios Padre que nos llamemos hijos de Dios y lo seamos de verdad; y nuestra acción de gracias va unida a nuestra plegaria para que todo en nuestra vida, se haga conforme a esa verdad esencial: ¡Somos hijos de Dios!En este contexto, saludo a las autoridades aquí presentes y agradezco su presencia en esta celebración. La responsabilidad política adquiere una nueva vitalidad cuando cada uno considera que es hijo de Dios, lo cual le llevará a imitar la providencia y la bondad de Dios Padre, y por tanto a realizar iniciativas cada vez más amplias y generosas en favor de todos.

Saludo con todo afecto a mis hermanos en el Episcopado; en primer lugar, al arzobispo de Tucumán, así como a los obispos de las diócesis sufragáneas: Santiago del Estero, Santísima Concepción y Añatuya. Y con ellos saludo también a todos los sacerdotes y a las religiosas y religiosos aquí presentes. De modo particular mi saludo se dirige a todos los seminaristas. Sé que ha habido últimamente un florecimiento de vocaciones entre vosotros; y eso ha impulsado a vuestro arzobispo a la construcción de un nuevo edificio para el seminario, que ha sido recientemente acabado. A todos os exhorto a consolidar en la mente y en el corazón vuestro afán de servir a Cristo, colaborando con El en conducir “a muchos hijos a la gloria” (Hb 2, 10).

Saludo a todos los tucumanos y santiagueños que habéis querido participar en esta celebración litúrgica. Sois dignos herederos de aquellos hombres y mujeres que os trajeron la semilla de la fe. Demos gracias a Dios porque su predicación y su testimonio ha arraigado profundamente entre vosotros, inspirando cristianamente vuestra vida individual y social. Sentís el sano orgullo de vuestra fe cristiana, de vuestra condición de hijos de la Iglesia católica y de hijos de Dios.Nuestra condición de hijos adoptivos de Dios, es obra de la acción salvífica de Cristo y tiene lugar en cada uno por la comunicación del Espíritu Santo. Es, por tanto, una realidad que tiene sus raíces en el misterio central de nuestra fe: la Santísima Trinidad (cf. Dominum et Vivificantem, 52).

Por otro lado, la filiación divina afecta a nuestra persona en su totalidad, a todo lo que somos y hacemos, a todas las dimensiones de nuestra existencia; y, a la vez, repercute, de modo específico, en la realidades en que se desarrolla la vida de los hombres, es decir, todo el universo creado.

Bajo esta perspectiva encontramos el estilo de vida que debemos conducir, para que todas nuestras obras sean conformes con nuestra condición de hijos de Dios. San Pablo, en efecto, enseña que la predestinación de hijos ha tenido lugar “para que fuésemos santos e inmaculados en su presencia” (Ef 1, 4); y, por tanto, “semejantes a la imagen de su Hijo” (Rm 8, 29). La filiación divina es, por tanto, una llamada universal a la santidad; y nos indica además que esa santidad ha de configurarse según el modelo del Hijo amado, en quien el Padre se ha complacido (cf. Mt 17, 5).

Nos encontramos entonces en el corazón de los misterios de nuestra fe. Dada esta perspectiva os invito ahora a reflexionar conmigo sobre dos características fundamentales para esa filiación divina: la libertad y la piedad.En el lenguaje bíblico, los conceptos de libertad y de piedad aparecen íntimamente vinculados. La libertad, en efecto, es la condición propia de los hijos; opuesta a la esclavitud de los siervos. La diferencia entre unos y otros estaba en que los hijos participaban de la herencia de sus padres, es decir, de sus bienes y posesiones. Ello les permitía vivir con libertad y dignidad, sin estar sometidos a otros hombres para poder subsistir.

Es lógico, entonces, que los hijos reconociesen en sus padres no sólo el origen de su existencia, sino también de su libertad y dignidad; quedando comprometidos además a honrarlos debidamente, y a conservar el patrimonio paterno. Y precisamente ese honor tributado a los padres, junto con la fidelidad a la herencia, constituye la piedad; una virtud que es fundamento del amor filial, y que encierra el reconocimiento y gratitud hacia los padres, junto con la obediencia a sus indicaciones.

Referido a las relaciones entre Dios y su Pueblo, todo esto adquiría en Israel un significado trascendente. Ser libres significaba antes que nada no estar esclavizados por el pecado, no servir a dioses extraños, o a cualquier forma de ídolos, incluido el propio yo. Y de un modo positivo significaba la santidad; es decir, la completa dedicación al culto y la honra de Dios. La libertad se basaba en la posesión de la tierra que Dios prometió y entregó a los hebreos; y también en la promesa de una “herencia incorruptible, incontaminada, perennemente lozana” (1P 1, 4), que se haría realidad mediante el advenimiento del Mesías. De aquí que la piedad de los hijos consistiera en la fidelidad a Dios y en la obediencia a sus preceptos y mandatos.

Todo aquello, sin embargo, fue una sombra de la libertad de los hijos de Dios, que Cristo obtuvo para nosotros. “Si el Hijo os libra, seréis en verdad libres” (Jn 8, 36), había dicho Jesús a los judíos que entonces “habían creído en El” (Jn 8, 31), y lo mismo nos dice Jesús hoy a todos nosotros; y yo mismo se lo repito a todos los argentinos desde esta queridísima ciudad de Tucumán: “¡Si el Hijo os libra, seréis en verdad libres!”.Quisiera, ahora, que relacionarais estas realidades con la experiencia histórica de vuestra patria. Desde su nacimiento como nación, que fue sellado en la Casa de Tucumán, la Argentina ha ido adelante guiada por ese instinto certero que relaciona estrechamente la libertad de sus gentes con la fidelidad a esa herencia, que son vuestras tierras, vuestro patrimonio, vuestras nobles tradiciones.

Además toda la cultura que España promocionó en América estuvo impregnada de principios y sentimientos cristianos, dando lugar a un estilo de vida inspirado en ideales de justicia, de fraternidad y de amor. Todo ello tuvo muchas y felices realizaciones en la actividad teológica, jurídica, educativa y de promoción social. El hombre del Norte argentino bebió en esas fuentes espirituales e incluso los diversos sucesos históricos del país naciente, estimularon a no pocos de vuestros próceres a poner en las manos de Dios y de la Virgen el destino que entonces se mostraba incierto para vuestro pueblo.

Ahora os encontráis ante una nueva etapa de vuestro camino en la historia. Percibís la necesidad de lograr una auténtica reconciliación entre todos los argentinos, una mayor solidaridad, una decidida participación de todos en los proyectos comunes. ¡Es verdaderamente una tarea grande y noble la que tenéis ante vosotros!

Más allá de las iniciativas concretas que habéis de promover y que son de vuestra competencia, el Papa quiere recordaros –muy en consonancia con vuestra misma experiencia histórica– las palabras del Salmista que hemos rezado, meditándolas, hace pocos momentos, y que nos llevan a poner la mirada y la esperanza en Dios:

“Si el Señor no construye la casa, / en vano se cansan los que la edifican; / si el Señor no guarda la ciudad, / en vano vigilan los centinelas” (Sal 127 [126], 1).

Argentinas y argentinos, comportaos de acuerdo con la “libertad con que nos liberó Cristo” (Ga 5, 1), que proporciona el sentido, la medida y la consistencia a cualquiera otra forma de libertad y de dignidad humanas, y amaréis así a vuestra patria y la serviréis con generosa entrega.La libertad que nos ha dado Cristo, nos libra, como nos enseña San Pablo, de la esclavitud de los “elementos del mundo” (Ibíd., 4, 3); es decir, de la errónea elección del hombre que le lleva a servir y hacerse esclavo de “los que por naturaleza no son dioses”: (Ibíd., 4, 8) el egoísmo, la envidia, la sensualidad, la injusticia y el pecado en cualquiera de sus manifestaciones.

La libertad cristiana nos lleva a honrar a Dios Padre siguiendo el ejemplo de Cristo, el Hijo unigénito, que siendo “igual a Dios”, se hizo “semejante a los hombres; y en su condición de hombre, se humilló a Sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Flp 2, 6-8). El Salvador nos redimió obedeciendo al Padre por amor, y “fue escuchado por su piedad” (Hb 5, 7), Jesús llevó a cabo el designio salvífico del Padre movido por el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu, que envió Dios a nuestros corazones, clama “Abba!” (cf. Ga 4, 6). Esta palabra “Abba” era el nombre familiar con el que un niño se dirigía a su padre en lengua hebrea; una palabra fonéticamente muy parecida a la que vosotros soléis emplear, y con la que incluso os dirigís a Dios Padre, llamándole Tata Dios, con tanta veneración y confianza.

Para Jesús, hacer la voluntad de Dios era el alimento de su existencia (cf. Jn 4, 34), aquello que sostenía y daba sentido a su actuación entre los hombres. Y lo mismo debe suceder en la vida de los hijos de Dios: ¡Debemos concebir nuestra existencia como un acto de servicio, de obediencia, al designio libre, amoroso y soberano de nuestro Padre Dios! Haciendo lo que Dios quiere, también con sacrificio, nos revestimos de la libertad, del amor y de la soberanía de Dios.

Comprendéis que es ésta una tarea que nos supera; pero no estamos solos; es el mismo Espíritu quien “intercede por nosotros con gemidos inefables” (Rm 8, 26), Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, como corresponde a los hijos, y hacer morir en nosotros mismos las obras del cuerpo; no vivir según la carne, sino según el Espíritu (cf. Ibíd. 8, 4. 13-17), sirviéndonos “por amor unos a otros” (Ga 5, 13). Las obras de la carne son conocidas, dice San Pablo, y menciona, entre otras: la lujuria, las enemistades, las peleas, las envidias, las embriagueces (cf. Ibíd., 5, 19-21). Los frutos del Espíritu, en cambio, son caridad, alegría, paz, longanimidad, mansedumbre, continencia (cf. Ibíd., 5, 22-23),

Sigue un párrafo improvisado que se reproduce textualmente:

“La libertad es para hacer el bien, Para crecer en amor y verdad, para que se cumpla a través del amor, del amor de Dios, del amor de nuestros hermanos. Sin esta dimensión espiritual de la libertad, una persona humana no es libre de veras. Se deja sometida, se deja esclavo de sus pasiones, de sus pecados. Eso no es libertad. Es libertad cuando la persona humana cumple todo aquello que es el bien, como nos enseña San Pablo. Y el bien de Dios, todos los días, es el bien del amor, del amor de Dios, del amor de los hermanos”.El estilo de vida de los hijos de Dios ha de informar todas las dimensiones de la existencia humana; y, por tanto, también vuestra misma identidad como ciudadanos, como argentinos, a la vez que vuestro comportamiento a nivel individual, familiar y social.

Esto es así, porque como nos enseña el Concilio Vaticano II, “con su encarnación el Hijo de Dios se ha unido en cierto modo con cada hombre. Trabajó con manos de hombre, reflexionó con inteligencia de hombre, actuó con voluntad humana y amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, semejante a nosotros en todo, menos en el pecado (cf. Hb 4, 15)” (Gaudium et spes, 22), todo nuestro ser y actuar de hombres, ha sido asumido y exaltado en la Persona divina del Hijo de Dios.

“quien se llamaba muchas veces Hijo del Hombre”, (improvisó nuevamente)

Además, Cristo, mediante el don del Espíritu Santo, nos ha hecho partícipes del señorío que El tiene sobre todo lo creado. A El le obedecen “hasta el viento y el mar”, como hemos contemplado en la narración del Evangelio de San Marcos (Mc 4, 41), proclamado hace unos momentos. En El han de ser recapituladas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra (cf. Ef 1, 10); y “cuando todas las cosas le hayan sido sometidas, entonces el Hijo mismo se someterá al que se las sometió todas, a fin de que Dios lo sea todo en todas las cosas” (1Co 15, 28).

A vosotros, católicos argentinos, os corresponde, por tanto, contribuir a que “el mundo entero se encamine realmente hacia Cristo” (Apostolicam actuositatem, 2); restaurar, trabajando con todos los hombres, el orden de las cosas temporales y perfeccionarlo sin cesar, según el valor propio que Dios ha dado, considerados en sí mismos, a los bienes de la vida y de la familia, la cultura, la economía, las artes y profesiones, las instituciones de la comunidad política, las relaciones internacionales, etc (Ibíd., 7). Contáis para ello con la luz y la fuerza del Espíritu Santo.

Entre las muchas consideraciones que aquí se podrían hacer, el Papa quiere referirse a una concreta: la piedad en la vida civil, conocida en nuestro tiempo como amor a la propia patria o patriotismo. Para un cristiano se trata de una manifestación, con hechos, del amor cristiano; es también el cumplimiento del cuarto mandamiento, pues la piedad, en el sentido que venimos diciendo incluye –como nos enseña Santo Tomás de Aquino– (Summa Theologiae, IIª-IIæ, q. 101, a. 3, ad 1) honrar a los padres, a los antepasados, a la patria. El Concilio Vaticano II ha dejado, también a este respecto, una enseñanza luminosa. Dice así: “Cultiven los ciudadanos con magnanimidad y lealtad el amor a la patria, pero sin estrechez de espíritu, de suerte que miren siempre también por el bien de toda la familia humana, unida por toda clase de vínculos entre las razas, los pueblos y las naciones” (Gaudium et spes, 75).

Considerad, pues, que el amor a Dios Padre, proyectado en el amor a la patria, os debe llevar a sentiros unidos y solidarios con todos los hombres. Repito: ¡con todos! Pensad también que la mejor manera de conservar la libertad que vuestros padres os legaron se arraiga, sobre todo, en acrecentar aquellas virtudes –como la tenacidad, el espíritu de iniciativa, la amplitud de miras– que contribuyen a hacer de vuestra tierra un lugar más próspero, fraterno (“más abierto” agrego) y acogedor.Creced en Cristo! ¡Amad a vuestra patria! ¡Cumplid con vuestros deberes profesionales, familiares y de ciudadanos con competencia y movidos por vuestra condición de hijos adoptivos de Dios! (“Ese es el programa” improvisó)

Sé que lo haréis. Veo reflejada en vuestros rostros la esperanza de la Argentina que quiere abrirse a un futuro luminoso y que cuenta con la promesa de sus jóvenes, con el trabajo de sus hombres y mujeres, con las virtudes de sus familias, alegría en sus hogares, el ferviente deseo de paz, solidaridad y concordia entre todos los componentes de la gran familia argentina.

Vuestros nobles anhelos y legítimas aspiraciones los encomiendo a vuestra Patrona y Madre, Nuestra Señora de Luján, Nuestra Señora de la Merced. Así se lo pido por intercesión de su Hijo amantísimo, mientras con todo afecto, os imparto mi Bendición Apostólica.

. Luego de 1 hora 45 partió rumbo a Salta

No hay comentarios:

Publicar un comentario